米と水

日本酒の原料は、米と水です。この二つのみで、日本酒は造られています。

米と水は、古くから日本人の暮らしの中心にあり、日々の食を支え、祈りや清めの場にも欠かせない存在でした。生きることと、心を整えること。その両方を支えてきたものです。

水は、身を清め、場を整えるもの。

米は、命をつなぐ糧であり、感謝の象徴。

この二つは、日本人の価値観の奥に静かに根づく「軸」のような存在だといえます。

酒造りは米作りから

水は、山から河川、そして琵琶湖へ。この循環のなかに滋賀県の農業はあります。しかし戦後、琵琶湖は生活・農業排水の流入により水質汚染が深刻化。これを機に県民全体で琵琶湖を守る意識が高まりました。県は、環境に配慮した農業を支える「環境こだわり農産物認証制度」を2001年に制定。その結果、国がめざす環境保全型農業の取り組みの割合は、全国でも群を抜いて滋賀県がトップとなっています。近畿の水がめ、琵琶湖の最北端。源流の地だからこそ、環境に負担をかけない農業に務め、美しい水を維持していきたいと思います。

当蔵と提携する5軒の農家は、湖北地域に圃場をもちます。彼らに共通するのは、自然への畏敬の念であり、県の基準以上に環境に配慮した米作りへの情熱をもっていることです。日本酒造りの第一歩ともいえる米作りを、志高い農家のみなさんと共に取り組んでいけることは、七本鎗の大きな強みです。

23歳で大阪からUターンし、5代目として就農。無農薬栽培に挑戦し、さらに自然栽培へと進化。おいしいお米とは「健康に育った米」であるという哲学のもと、農薬や化学肥料を使わず、土壌本来の力と微生物の働きを引き出し、稲に負担をかけない栽培法で成長を見守ります。また、「ridō(里道)」と名付けたコミュニティの拠点をつくり、田園風景を次世代へつなぐための交流活動にも熱心です。

(2010年より取組)

「人に喜ばれる米づくりをせんとあかん」。 農薬や化学肥料を用いた米作りが当たり前だった時代に、有機的な農業へ取り組んだ祖父。祖父のような人になりたいという想いから2017年に兼業農家として就農。その後専業となり本格的に農業の道へ。お米は地域の山水と地下水のみで育て、当蔵の酒粕を肥料にするなど、地域資源の循環を目指す一方で、アイガモロボットによる除草など、新たな技術や手法も積極的に導入中。

(2020年より取組)

食品会社を経て2003年に就農。食の現場での経験を踏まえ、「子どもが安心して食べられる」を軸に、米の生産から加工・販売までを一貫して担う第6次産業の積極的な推進に取り組んでいます。無洗米で手軽に食べられる雑穀米やフレーバーのバラエティ豊かなポン菓子など独創的な農産加工品を生み出し、お米の新しい価値を発信。さらにお米の可能性を広げる一翼として、酒米作りに取り組んでいます。

(2011年より取組)

名古屋や大阪での会社勤務などを経て、2002年にUターンし家業へ。農薬や化学肥料を最小限に抑える米作りへの取り組みはもちろん、農家を生産者という存在だけではなく、「食べる人と土地をつなぐ」存在だと考え、活動。料理人と連携してのお米の自給率をあげる取り組み「grow rice project」への参加や、多種多様な人を巻き込んで行う冨田酒造の杉玉づくりを主催。“生産者の顔が見える”を地でいく人柄を通じて、この地に魅了されていく人が数多くいます。

(2011年より取組)

2015年に石川県の大規模農業法人の研修から帰郷。「自然はちゃんと生態系として残した状態で、自然からおこぼれをいかにうまくもらえるか。」との先代の言葉を胸に、極力農薬を使わない方法を実施。日本農林規格(JAS)の認証を受けた有機栽培米づくりに取り組むほか、スマート農機の導入による省力化、農地集積と大区画化などにも取り組みます。大規模でありながらも緻密な圃場管理には定評があります。

(2001年より取組)

七本鎗の酒米

長年にわたり、京の都を支える「御備米」として信頼を築いていた近江米。滋賀県の米は、安定した品質と高い供給力によって評価されてきました。かつて、滋賀県産の日本晴は、全国における米の食味や品質を比較するための基準米として用いられ、飯米でありながら酒造りにも適性を持つ米として、各地の酒蔵で使われてきました。滋賀の米が培ってきた「安定と信頼」は、現在も冨田酒造の酒造りを支えています。

滋賀県の歴史ある酒造好適米。大粒で心白の発現率はやや低く、非常に硬質で輪郭があり、キレのよい酒質になりやすい。独特なコクのある風味が、熟成に向くとされている。個性のある米ではあるが、七本鎗のコンセプトと相性がよく、45%精米から80%精米まで、そして新しい取り組みは玉栄から始めるなど、まさに当蔵の主体となっている品種である。派手さはないが、食と向き合った時、本領を発揮する。

酒造好適米の作付第1位を誇る。 滋賀の在来種である渡船を父にもち、滋賀にルーツをもつ酒米。誕生から百年近く経った今も、最高峰の酒米として高い評価を受けており、滋賀でも多く栽培されている。七本鎗での使用量は少ないが、個性的な酒米が多い中、非常に仕込みやすい酒米である。

滋賀県の代表的な酒米玉栄と、酒米の王様と称される山田錦を掛け合わせた酒米。滋賀の風土にあった吟醸用の酒米を、との想いで育成された。千粒重は玉栄より小さいが、山田錦並みに粒が大きく、心白出現率は高い。玉栄とは対照的に非常に柔らかい米で、タンパク質含量も低い特徴を併せもつ。米自体が前に出過ぎず、造りがそのまま表れるような印象の米。心白の様子が、吹雪が舞っているように見えることからこの名が付けられたとされる。

山田錦の父親の系統となる渡船の純系選抜であり滋賀の在来種。1916~1959年に滋賀県の奨励品種とされていたが、その後廃止されて、幻の酒米となっていた。近代になり、滋賀県のオリジナルブランドとして復活。非常に軟質でやや扱いにくい側面も。土着で素朴さを感じ、低精白では独特の個性となる一方、高精白では上品さを見せる。この対比に、この米の懐の深さと、今に残るポテンシャルの高さを感じる。

滋賀の在来種。かつては、「東の亀の尾、西の旭」と呼ばれたほど、広く栽培されていた。昭和の中期まで当蔵でも多く醸していた記録が残る。戦後、新たな品種の普及により一時はほぼ姿を消していたが、地域の生産者により復刻栽培が進められている。滋賀の気候風土に適した在来種として注目され、醸しても食してもシンプルだが米本来の味わいを感じる、と好む人が増えつつある。

この水と、生き続けられるか

日本酒の味を形づくるのは、米だけではありません。私たちの背後にそびえる山々に降り注いだ雨や雪は、大地にしみこみ、長い時間をかけて地層をくぐり抜けていきます。土地の記録と記憶をまとい、やがて仕込み水として姿を現します。すなわち水こそが、そのまま土地の味なのではないかと、私たちは考えています。

米は人の手で育むことができます。一方で、水は人がつくることのできない存在です。一度枯れ、一度汚れてしまえば、元に戻すことはできません。日本は水に恵まれた国だと言われてきましたが、この土地の水が、将来にわたって変わらず享受し続けられるという保証は、どこにもありません。

だからこそ私たちは、水に向き合います。水を知るために、山を見ます。森や土、この土地の循環に目を向けます。この土地の水が、これからもあり続けるために。私たちは、酒造りのその先にある水の未来と、向き合い続けていきます。

40年後に出会う水

冨田酒造では、酒蔵にある深さ18mの井戸から水を汲み上げ、仕込み水として用いています。井戸は1769年に掘り替えられたもので、約300年同じ井戸を使っていることになります。

この水は、いつ、どこから来ているのか。

私たちはこれからもこの水で醸し続けられるのか。

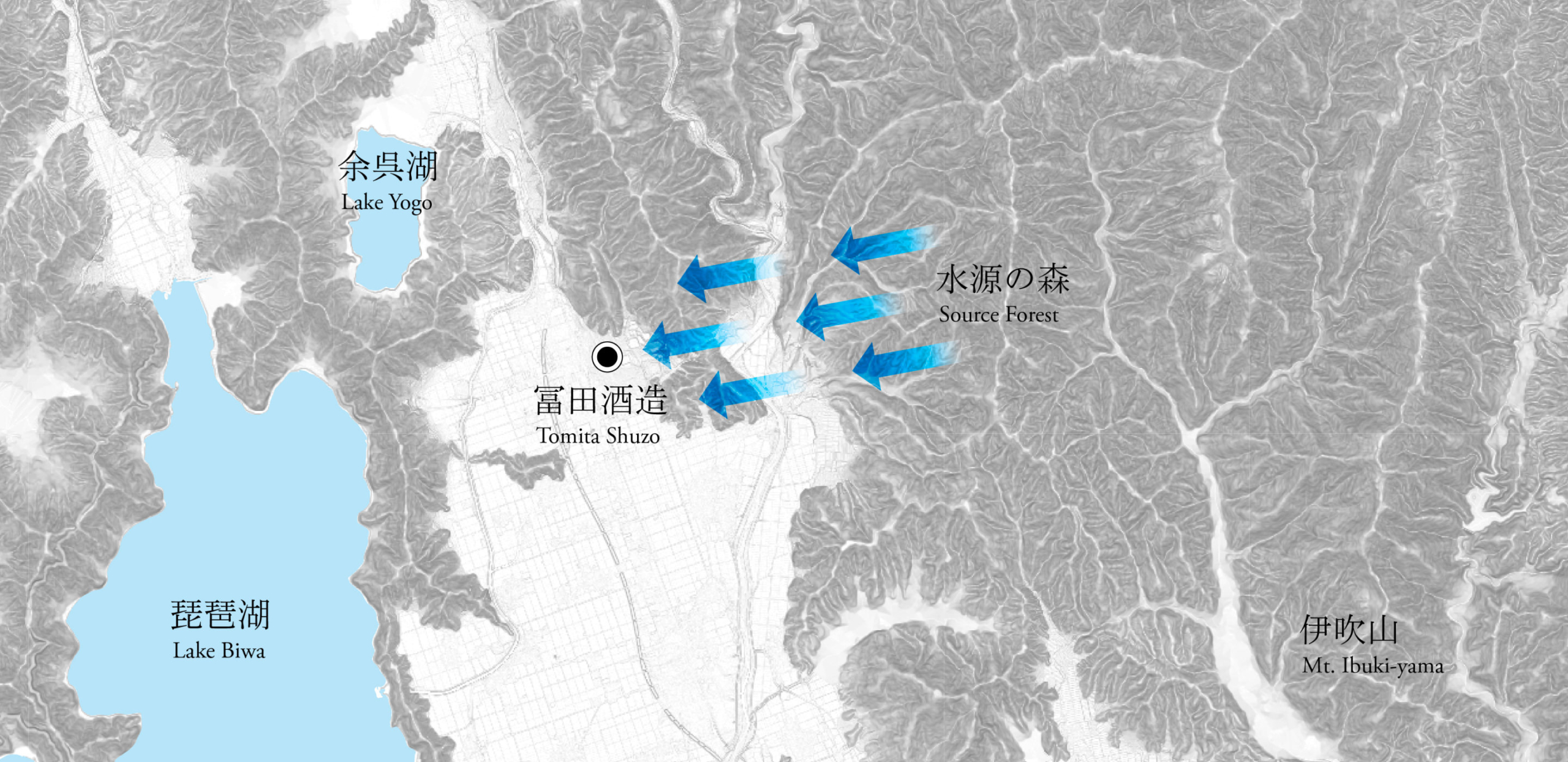

大学との共同調査の結果、蔵の井戸水は、約35〜40年という長い歳月をかけて地中を移動し、ここへ辿り着いていることがわかりました。起源は、蔵の東部、伊吹山地の己高山をはじめとした伊吹山地の山々に降った雨や雪解け水です。己高山は古来霊場として栄えただけではなく、保水力のあるブナ林が群生し、雨乞いにまつわる神社が残るなど、水をたたえる山として知られています。

堆積した地層に浸透した水は、岩石からの微量なミネラル成分などを吸収することで、清澄で均整のとれた中軟水として地上に汲み上げられます。

40年という歳月を経て、七本鎗の「今」と出会うのです。

画像内を上下左右に操作(ドラッグ)いただくことで、位置関係を変えてご覧いただけます。

水の来た道を可視化する

地下の世界は、目にすることができません。そのため、水は日常の中で、意識されない存在になりがちです。

今回、科学的な調査データを基に作成したCGによって地下水の流れを可視化したのは、見えないものを「見えるかたちで残す」ためでした。水がどのような道をたどり、どれほどの時間をかけて、今この場所に届いているのか。数値とデータによってその過程が見えてくることで、水は単なる便利な資源ではなく、時間と土地を内包した存在として立ち現れます。

蛇口をひねれば、すぐに水が出ます。速く、便利な時代にあっても、その一杯の水の背後には、人の時間感覚をはるかに超えた長い旅があります。その水の道を知ることで、水に向き合う距離はわずかに変わり、自然と扱い方や考え方にも意識が及んでいきます。水を可視化することは、この土地が積み重ねてきた時間を可視化することでもあります。

山から里へ、そして琵琶湖へ。滋賀ならではの水の循環を見据えながら、私たちはこの土地で酒造りに臨んでいきます。