この地で醸すということ

七本鎗は、この土地と向き合うことから始まる。水、米、気候、そして時間。与えられたものをそのまま受け入れ、素材が持つ力を、酒としてまっすぐに引き出したい。

目指すのは、混じりけのない味わい。何がこの酒の魅力なのかが、自然と伝わること。派手さよりも、輪郭。移ろいよりも、確かさ。

出どころは狭く、出先は広く。この地で生まれた一杯が、どこかでこの土地と出会う、そのきっかけになればと願う。

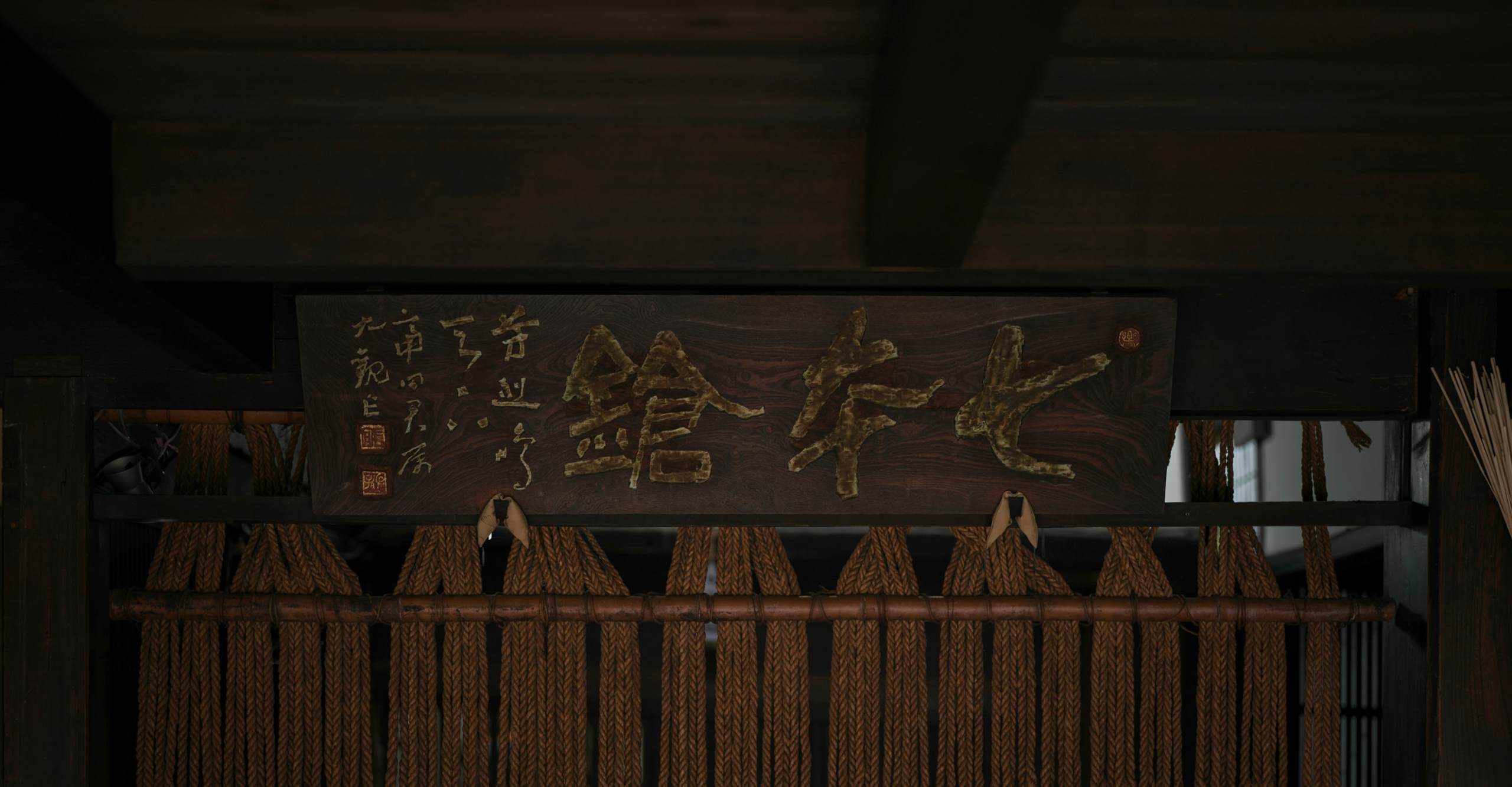

「七本鎗」の銘柄は、賤ヶ岳の戦いで活躍した七人の若武者に因む。ラベルの文字は、当蔵に逗留した北大路魯山人の篆刻による。

無農薬

無くして有るもの

「地」にこだわった酒造りをめざしているからこそ、 土壌が持つ個性を存分に反映した酒を造りたい。より自然で、環境にやさしい米で酒を仕込みたい。 無農薬米への取り組みは、その素朴な想いから始まりました。

農薬や肥料を与えて整えるよりも、何も足さずに向き合ったときこそ、米本来の生命力、品種が持つ個性が、よりはっきりと現れるのではないか。そう感じるようになりました。無農薬での米作りは、決して容易ではありません。 収量の不安定さや手間と隣り合わせで、効率とは対極にあります。それでも、自然環境や人にとって無理の少ないかたちで、 素材の力をそのまま酒に映すことに、意味があると考えています。

この想いは、同じ志を持つ農家と重なり、2010年、無農薬での酒米作りを開始しました。農薬を使わないことだけが目的ではありません。 農薬を無くすことにより、農家と酒蔵双方の想いの有る、新たな価値有るモノを生む、そんな気持ちを込めて、無農薬栽培米で醸した酒を「無有(むう)」と名付けました。

木桶仕込

木桶のある風景をのこす

一度は姿を消してしまった、日本の発酵の風景ともいえる木桶。その佇まいを残したいと思い、最後の桶職人に依頼し、木桶仕込みを始めました。 木桶は、ただ残しておくだけでは受け継がれません。 実際に使い、手をかけ、発酵と向き合い続けてこそ、次の世代へとつながっていきます。

木という自然な素材は、米や水、菌と同じく、生きた存在です。 木桶は「多孔質」という特性をもち、木材の表面には無数の微細な孔が開いています。 その孔に蔵ごとの菌が棲みつき、複雑に作用し合うことで、多様性のある味わいが生まれます。 扱いには想像をはるかに超える手間と技術を要しますが、 それでもなお、天然素材である木桶で仕込むことによって立ち上がる、自然で心地よい香りと味わいには、その労力をはるかに凌駕する魅力があると、私たちは感じています。

役目を終えた木桶は、やがて醤油や味噌の桶として再び使われてきました。 木を使い切り、巡らせる。その営みの中には、循環という一つの思想が息づいています。 木を使うことは、森を想い、水の行方に目を向けることでもあります。酒造りを起点に、木を軸とした循環を絶やさぬように。その想いを木桶仕込の酒「木ノ環(きのわ)」の名に込めています。

生酛造り

蔵に棲む菌とともに

この蔵にもともと存在する天然の菌とともに、より自然な酒造りをしたい。その想いから、私たちは生酛造りに取り組み始めました。

日本酒造りにおける「酛(もと)(酒母)造り」は、発酵の要となる酵母を育てる、酒造りの起点です。生酛造りでは、酛擦りという作業を経て、道具や酒蔵に宿る天然の乳酸菌が自然に降りてくるのを待ち、その乳酸の働きによって雑菌を淘汰しながら、最適な酵母を自生・育成させていきます。人がすべてを制御するのではなく、微生物の営みを見守り、時間をかけて導く。この製法は、非常に神秘的でありながら、同時に高度な技術と経験を要するものです。科学的な分析機器のなかった時代に、この複雑な製法に辿り着いた先人たちの感覚と試行錯誤には、深い敬意を覚えます。一時は失われかけたこの技を、私たちは現代の酒造りとしてあらためて試み、次の世代へとつなげたいと考えています。

天然の乳酸菌が生み出す乳酸は、重層的で奥行きのある味わいをもたらします。複雑でありながら角がなく、蔵そのものの個性として酒に表れる。それは、心地よく身体に馴染む、自然な味わいです。生酛造りは、菌と人、そして時間が重なり合うことで生まれる、伝統が凝縮された酒造りだと私たちは考えています。

熟成

人が醸し、時が仕上げる

かねてより、酒の熟成、すなわち時が醸す味わいに、強く惹かれてきました。人が醸した酒に時の刻みが加わることで厚みが生まれ、やがて深みを増し、琥珀色へと移ろっていきます。

その姿は、人生において人もまた、時とともに深みを重ねていくことにどこか重なります。人生の節目となる年の酒は、手に取る人にとって特別な意味を持ちます。造り手にとっても、新たな挑戦や変化のあった年の酒は、造りの歩みそのものを刻む存在となります。酒は本来、嗜好品です。楽しみ方は一つである必要はなく、その中に「時を味わう」という愉しみがあってもいい、そう考えました。

しかし「時」は買うことができません。ならば、急がねばならない。その想いから、2010年より熟成を軸とした酒「琥刻(ここく)」を造りはじめました。琥珀色へと深まっていく酒の姿と、刻まれていく時間とを重ねた名です。20年後、30年後に、この酒を味わう情景を思い描きながら。

「時」というふるいに耐えうる酒として選んだのが、山廃仕込みでした。2013年より蔵付天然酵母、2021年より生酛造りへと変遷し、その年に出会った「米・水・微生物」だけで醸す、まさに年を映し出す酒造りです。この酒は今もなお、湖国の地で静かに時を重ね続けています。

米の酒

米に向き合う

「この土地の米で、この土地の酒を醸したい」。その想いから、私たちは地元の農家と向き合い、地域に根差した酒造りに取り組んできました。

米に重きを置けば置くほど、めざすべきものは明確になっていきます。それは、手を加えることで整えた味ではなく、米そのものがもつ味わいを、いかに引き出すかということでした。だから私たちは、単一品種で醸し、ブレンドを行いません。品種ごとの違い、その年のありよう、土地がもつ条件を、混ぜることなく酒に表したいと考えるからです。

さらに私たちは、この土地に古くから受け継がれてきた在来種にも目を向けています。収量や効率のために選ばれてきた品種ではなく、この土地の気候や土壌のなかで、人の営みとともに生き残ってきた米。そこには、数値では測れない土地の記憶が確かに刻まれていると感じています。大地の力を吸収し、宿した米だからこそ、必要以上に磨くこともしません。米を削ることで均一さを得るのではなく、あまり削らない米を用いた低精白の酒造りにも2004年より取り組んでいます。

米自体の個性を、酒の個性へ。それは同時に、この土地が歩んできた時間を、酒として受け取ることでもあります。